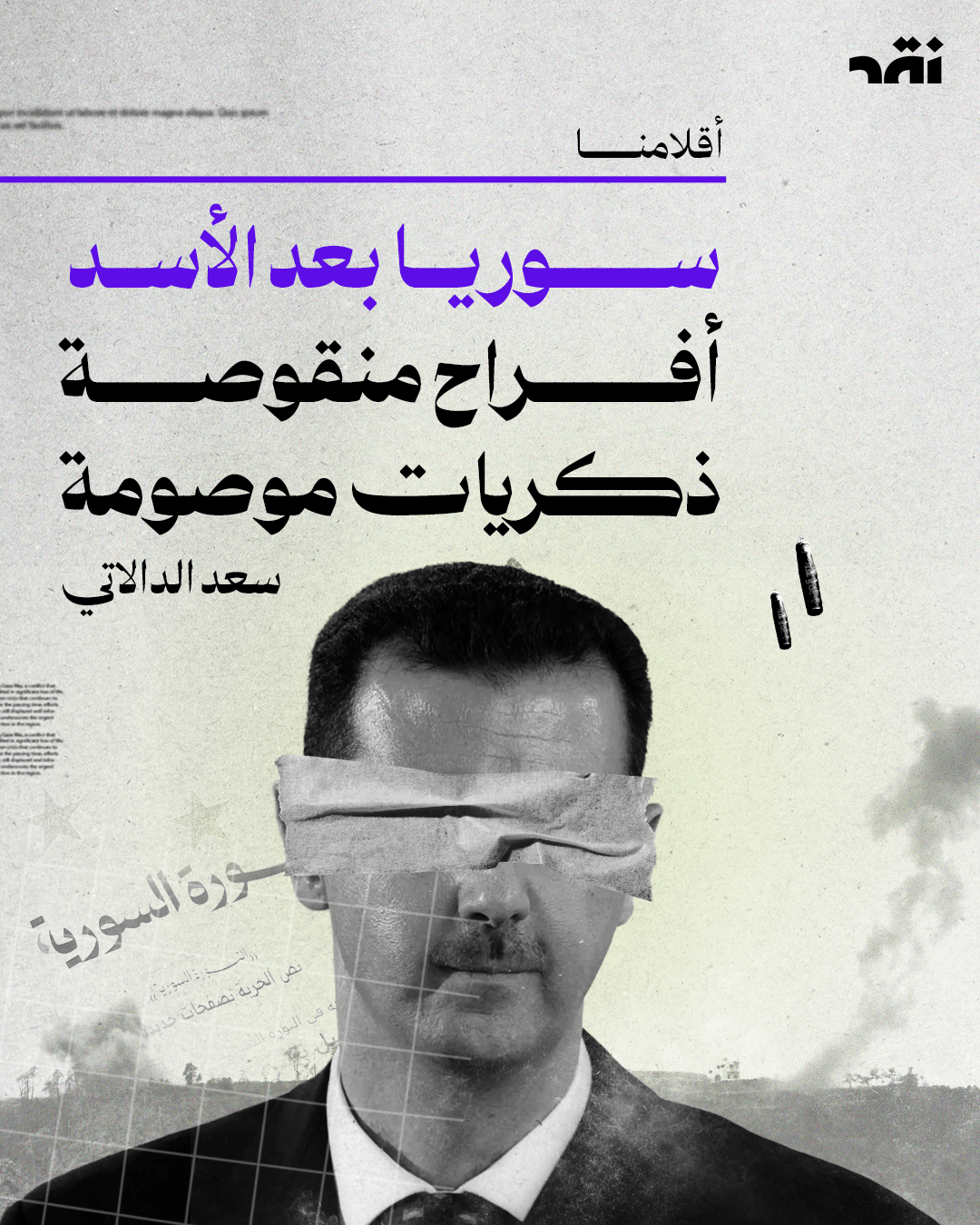

سوريا بعد الأسد أفراح منقوصة ذكريات موصومة

5 Dec 2025

Like this post

في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد،

أجزم أن أحداً لا يستطيع أن يعتصر فكره ويخرج بجملة تعبّر عمّا بداخله، حتى وأنا أصوغ هذا الموضوع، أشعر أن اللغة قد انكفأت عن وصف تلك المشاعر المختلطة.

عندما مرّ في لحظات شريط الذكريات عن تلك الأيام السوداء التي لم نعرف نحن ولا آباؤنا حكماً سواه.

أيام تحمل على الذاكرة عبئاً ثقيلاً حتى مضت على الناس، أيام شُلّ فيها وعيهم؛ ففي محطة من المحطات لم يكتفِ الأسد بالبغي الملموس على جميع الأصعدة، فلم يلبث حتى بدأ باغتيال ذاكرة السوريين الذين لم يملكوا حينها رفاهية إسقاطه بقدر ما جاهدوا أنفسهم في حبك خطة للدفاع عن روايتهم وحراستها وتوريثها للأجيال المقبلة، في ظل الوجع العام وحمأة التفاصيل الشخصية التي تجعل كل ممكنٍ مستحيلاً.

اتفاقٌ صامتٌ باطني أجمع عليه السوريون، وهو أن يتجنبوا الحديث عن مستقبل البلاد وأن يتركوا للقدر أن يقضي بأمره؛ كانوا يريدون أن يحتفظوا بالأمل وأن يتركوه طيَّ الجوانح كي لا يعرضوه لاختبار الأسئلة والمواجهة.

في السابع والعشرين من تشرين الثاني عام ٢٠٢٤ شنت القوى الثورية من المناطق المحررة هجوماً واسعاً على ثكنات النظام وحلفائه.

وراء المعركة التي ظن الجميع أنها ستتحول إلى مذبحة جديدة، ظهرت هشاشة النظام الذي تقوّس ظهره تحت ركام الفساد. لم تكن القوى الثورية بحاجة إلى معجزة، بل إلى مجرد أن تزيح الغطاء عن جسدٍ متعفّن، أوهن من بيت العنكبوت، يتهاوى بمجرد أن يُمسّ.

وفي الثامن من كانون الأول، حين تداعى آخر جدار من جدران النظام، خرج السوريون للاحتفال ووقفوا في حوار داخلي مع ذواتهم؛ لحظة مربكة، غريبة، تختلط فيها العاطفة بالصدمة، وكأنهم يختبرون حقيقة سقوط رجل كان يثقل الهواء، ويحجب الضوء، ويصنع ظلّه على شكل حياة كاملة.

لم تكن الفرحة خالصة، ولا الدهشة نهايةً للوجع. كانت مشاعر مركّبة يصعب شرحها، كأن السوريين جمعوا في تلك اللحظة ركام السنوات، وغسلوا الذاكرة بماءٍ مرّ، ثم صدّقوا أخيراً أن تلك الصفحة طُويت. لم يعد ثمة خوف من الآتي؛ لأن من وصل إلى ذروة الألم وعبرَ القاع، لا يخشى السقوط مرة أخرى.

اليوم تسقط السلطة القديمة وتنهض في مكانها امتحانات جديدة؛ امتحان لحكومة تشكّلت من هشيم الواقع وتفاصيل الحاجة، وامتحان لقدرة الدولة على إدارة نسيج اجتماعي تشقّق وتبعثر ثم أُعيد جمعه.

التحدي في جعل السوريين يشعرون أن البلاد لهم، وأن ما بُني لن يُنتزع مجدداً، وأنهم لن يعودوا إلى الخيمة إن اختلف السياسيون، ولن تُباع حياتهم في بازار المصالح.

الآن وفي الماضي وفي المستقبل، كنّا، ولا نزال، وسنظل نعيش في وطنٍ لا يحتاج أن تُفسَّر خرائطه؛ فالأرض كانت تروينا كما تُسقى الشجرة من جذورها. لم نكن بحاجة إلى خزائن تراثية أو متاحف تحرس سيرتنا؛ الحجارة وحدها كانت شاهدة، التراب كان يعرف أسماء أصحابه، وكل موسم تفاح كان يستعيد سيرة الذين مرّوا من هنا ثم تركوا أثرهم. نحن أبناء أرض لا تُستعار، أرض تصنع حكاياتها بنفسها، لا تستورد تاريخاً ولا تبحث عن أيقونة لتسمية نفسها.

الذين كانوا يحكموننا طويلاً لم يجدوا قطعة فخار واحدة تخبر عن جذورهم، فراحوا يكتبون أساطيرهم كما تُكتب النشرات الدعائية المؤقتة، بينما كنّا نحن نبحث عن الطريقة التي نحفر فيها أسماءنا على ما تبقّى من الجدران قبل أن تُهدم. لم تكن الأرض تحتاج منا اعترافاً، بل كانت هي التي تعترف بنا كل مرة نعود إليها ولو بالذاكرة.

هذه الذكرى ستبقى ضحكة تشوبها غصّة، على من لهم الثناء الأرفع، ومن دفعوا الثمن أضعافاً: ضحايا معتقلات نظام الأسد. ذكراهم ليست جزءاً من ذكرى الثورة فحسب، بل هم الثورة، وأمّهاتهم الثورة.

من تسأل نفسها: كيف مات ولدها؟ هل عُذّب حتى الموت؟ هل مات عطشاً؟ جائعاً؟ هل صرخ: “يا أمي”؟

إلى من كان ثمنُ الحرية، وإلى الذين لم تُعرف قبورهم، هنيئاً لهم، فالأرض كلها صارت قبراً لهم.

“مات بعزّة يمّه.. بعد اللي شفناه ما بنقول غير هيك.. الزلام بتعرف كيف تعيش وكيف تموت… صحيح القلب محروق… بس والله لو رجعوا وقالولي كيف نموت، لاقلهم زي ما متّوا.. هذا بس اللي بعزّينا فيهم”؛ خضرة من مسلسل التغريبة الفلسطينية، كما عبّرت عن شعور الفقد والكرامة.