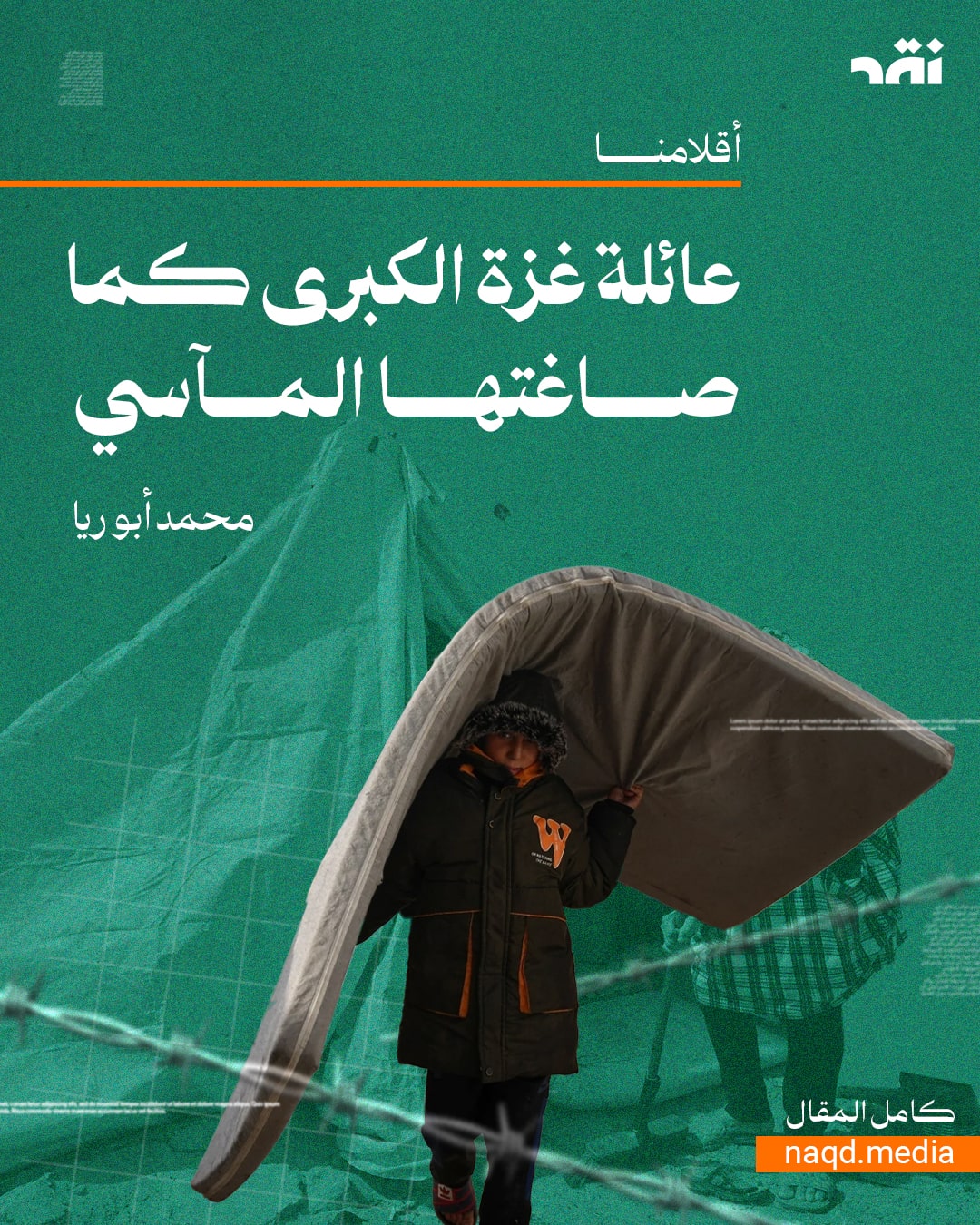

عائلة غزة الكبرى كما صاغتها المآسي

14 Dec 2025

Like this post

ليس صعباً أن تصبح عائلتك فرداً من عائلة أكبر، والرابط هذه المرة ليست الدماء أو النسب، وإنما الأخوة في المأساة، والشراكة في الأسى. هذا بالضبط ما ألمسه في مخيم النزوح الذي أعيش.

من السهل أن تستيقظ مع استيقاظ أطفال جيران خيمتك، ومن السهل أن تطلب قهوة من الخيمة الثالثة إن كانت تسللت رائحتها إليك، وليس صعباً أبداً أن تسمع فيروزات الصباح وفق ذوق جارك في الخيمة الرابعة. وليس عليك أن تخجل أبداً من شجاراتكم العائلية الصغيرة في خيمتك، فتلك هي المشاكل نفسها التي تحدث في الخيمة المجاورة مع تغير التوقيت والأسماء.

يسند حمامك على ظهر حمام جارك، يفتقر حمامك لخطّ الصرف الصحي كما يفتقر حمامهم، يملء الذباب خيمتهم كما يملء خيمتك، يتوعد رجل الخيمة بالطلاق في خيمتكم ألف مرة كما يتوعد الآخر. حتى الحب يمكنك أن تسمعه، وأن تراقبه، وأن تعرف أيام البُعد والحرمان، يمكنك أن تقرأ شوق العيون من دون أن تخمّن، ويمكنك أن تتذوق طعم القبلات الصباحية على الوجنات التي أنهكها القماش والنايلون.

يمكنكم أن ترقصوا على نغمة واحدة، وأن تتشاركوا الأفراح، والأتراح، ويمكن أن تنهض قصة حبٍ أمام عيونكم، قصة صغيرة كقطةٍ تخاف من الضوء فتغمض عينيها، ويمكنكم أن تسمعوا النميمة عن العاشقين.

إن الاشتراك في المأساة يخلق من الأشخاص شخصاً، ويصهر الفردية على حساب توليد شخصٍ جديد، يحمل اسم المخيم، ويتصرف بتصرفات أهل المخيم، يُشتم ويمدح، يطلب ويرفض، يشتعل ويخبو. يقتاتُ من التكيّة، يمتلك لغة مفرداتها تطغى على الطبقات الأولى التي شكلها الاحتلال على خط الزمان، يدوس القرية والمدينة والمخيم، ليصنع مزيجاً ليس جديداً تماماً لكنه مختلف، يستعين بالمآسي الممتدة والمختلفة ليخلق مأساةً جديدة تتماهى مع واقع الإبادة الجديد.

يأتي رجل الانترنت، يزرع لاقطاً في المخيم، أتساخف وأسأل مندوب المخيم: متى سيمدون الصرف الصحي وننتهي من القرف في الحمامات؟

فيضحك المندوب وأهل المخيم. أستمر في أسئلتي السخيفة، وأتابع: ومتى سيسلموننا صفيحاً لنسقف الخيام؟ ومتى نبني مخيما من جديد؟ ومتى نصل

الـ 1967 ونحن مازلنا في 2026 ؟!!

فتقفز جرّاء هذا الحوار ذكريات قديمة وقصص حدثني عنها أهل المخيم الأوائل، الذين عايشوا الأجداد الذين قهروا بلجوئهم عن قراهم، وقهروا بقالب الحياة الجديد الذي يسمى “مخيماً”…

كانوا يخبرونني عن “الأهلية” بينهم، عن الصداقات، عن الوفاء، عن الإخلاص، عن طعم الأصالة في طبيخ السيدات، وعمّا في عيون الشباب الأمينة على قلوب الفتيات الرقيقات اللاتي يمتننّ لهدية ضخمة بحجم وردة أو رسالة ورقية!

فيخطر في بالي ما أعايشه من جميل أخلاق عند أهل المخيم الذي أعيش فيه نازحاً الآن… فأدرك أن سقوط الجميع في وحل ما.. يجعلهم يشتركون في الخروج منه، أو على الأقل التعايش السلمي فيه إن كان استحال الخروج منه، ولسان حالهم يقول مثلا شعبياً: “لا تعايرني ولا أعايرك، الهم طايلني وطايلك”

فهل يحق لي أن أسأل الآن بطريقة مفزلكة بعض الشيء، عن خيريّة الإنسان وشريّته؟

فدعني أجيبك، أن الإنسان معرض لهذا ولذلك، إذ يخبو فيه الخير ويشتعل، كما الشر، ويتعلق ذلك بأسباب عديدة… أتوقع أن سببا من ذلك هي موارد العيش، فإن كانت تلاشت ظهر الشر في العين، واستحوذ الطمع، وبدأت أولويات الإنسان وعلى العكس تماماً.

قد تسألني عن دعوى هذا الاضطراب في مقالي، و إثارة هذه النقطة النشاز فيه. لكن الأمر ليس نشازاً، إنه ارتباط ضروري للإجابة عن أصالة البسطاء التي تخبو كلما ابتعدوا عن طور البساطة.

وإن كان يختلف معنى البساطة هنا عن البساطة الملعونة في الخيام، فثمة اختلاف واضح عن بساطة في خطها الزمني التي تمشي نحو التطور. وعن البساطة الملعونة التي تأتي نتيحة انتكاس خارجي، وقهر وقمع! لا عليك بهذه الفقرة كثيرا إن رأيتها نشازاً، لكنها كانت عالقة في حنكي وعليّ قولها.

المهم أنّ مخيم النزوح يخلق لنا قصصاً جديدة، ويضيف واقعاً آخرا إلى جغرافية الأسى الفلسطيني بخطّ غزيّ، واقع لا يتشابه مع أي شيء كان قد تعرض له الفلسطيني على مدار سنوات الإحتلال. أسى جديد لن يعرف أحد أن يعبر عنه إلا إن ذاق طعمه… أسى مختلط بسمريات جديدة وحكايا ممتدة، يتسيدها أشرف ليخبر عن بطولياته في الماضي وقصصه في التهريب، ونعرف كلنا أن أشرف رجل بسيط في خيمته، يؤثر أن يعيش أرنباً سعيداً مع زوجته أزهار. وقصصاً أخرى تحكيها أم زياد للسيدة أم فادي التي طافت الأخيرة لبنان وقبعت في خيام النازحين التي تغرق وتسمعون عنها في الأخبار. وقصصاً صامتة تظهر على تقاطيع وجه نرمين جارتنا، إذ تنزعج من سهراتنا حتى أقرّت أنّ هذا الازعاج عادة لا يمكنها التغلب عليها فانضمت لها.

هؤلاء الأشخاص هم أهل الخيام، هم الذين يغرقون في منخفضات الأمطار، وهم الذين يعانون في المأساة، وهم الذين ينتظرون التكية ليأكلوا، وهم الذين يعيشون في ظروف قاهرة دون صرف للفضلات حتى تصرف عنهم سيول الأمطار. هؤلاء أهل المأساة، وهؤلاء هم الذين يتحفظون على كثيرٍ مما يقال باسمهم.

أنا واحد منهم، وأعرف ما هي اللغة التي نتحدثها، والصوت التي يجب أن يسمع. سادتي! هذا قد يكون أمامكم مقالاً، وربما فيه طرفة وسخرية، وربما مادة للتعرف على المجتمعات، لكنه لا يخلو من طبيعة وجوده الكامن في أنه نوع من الأسى يزحف في مسار الروتين والتكيف! وهذا هو الأسوء من الأسى.