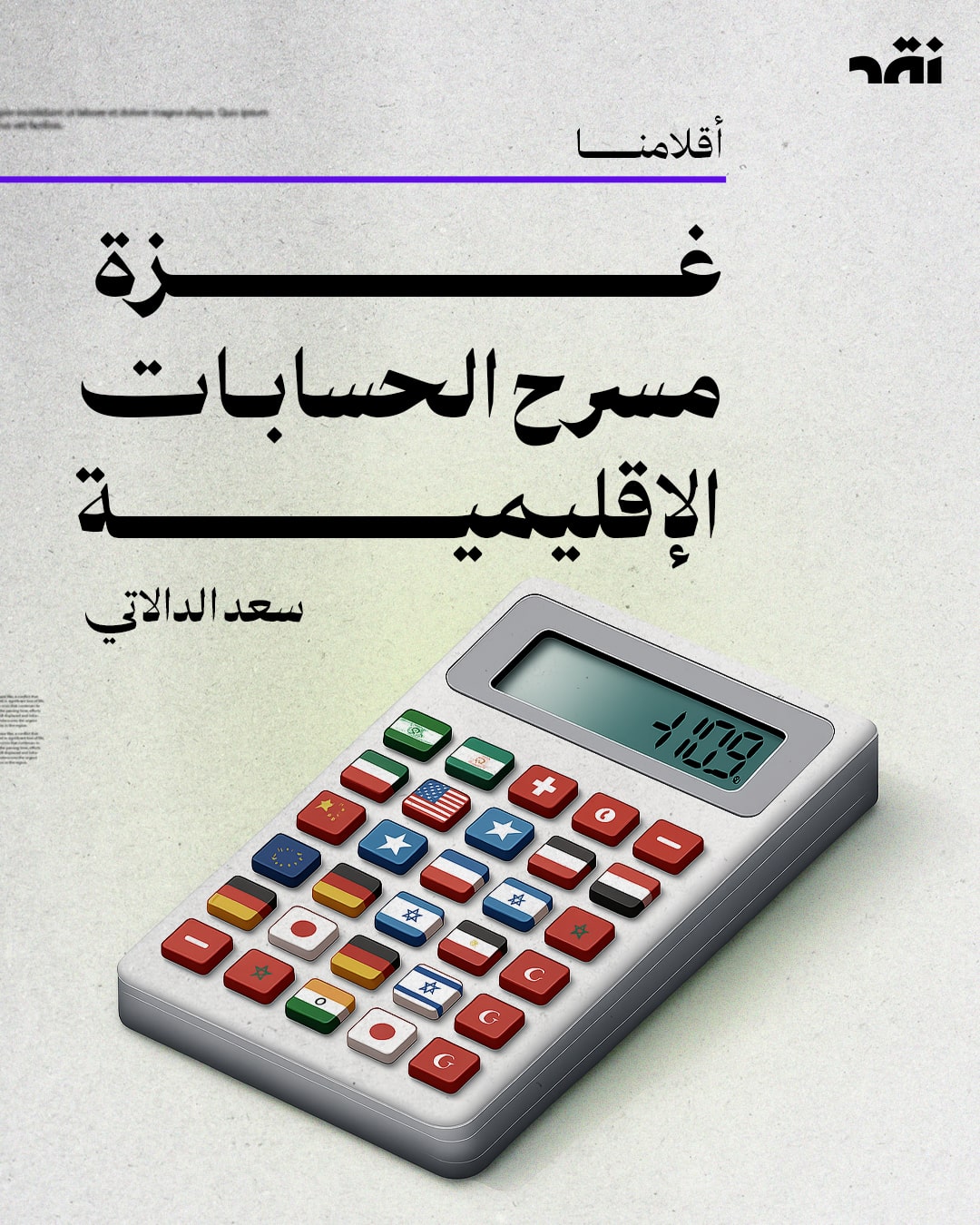

غزة: مسرح الحسابات الإقليمية

31 Oct 2025

Like this post

بعد إعلان وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر الذي امتدّت تداعياته على كامل الشرق الأوسط، يصبح من الضروري قراءة المشهد السياسي بمحاذير دقيقة وبعيون تحليلية. لا تقتصر نتائج هذا الانقطاع على نهاية موجة من الضربات النارية، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة رسم موازنات النفوذ وحدود المواجهة، داخل القطاع وخارجه، وفي الأطر الإقليمية الأوسع.

التحكم الإسرائيلي بالمسار السياسي جاء في اتجاه معاكس لبوصلة المعركة المركزية داخل غزة. ففي حين كانت الحرب تشتدّ داخل معاقل القطاع، استطاعت إسرائيل فتح جبهات سياسية واستراتيجية على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية، متجاوزة الشريط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة في العام 2000، وصولاً من حدود مارون الراس شرقاً إلى لبونة غرباً، واستعمال النفوذ لإعادة إنتاج مراكز قوة جديدة على امتدادات حدودية واسعة.

الممارسات الميدانية التي تُفرض اليوم على سكان القرى الحدودية، من سجلات دقيقة لأسماء العمال ومواقيت الحصاد، ليست مجرد إجراءات أمنية بل أدوات تحكّم اقتصادي واجتماعي تهدف إلى إعادة هندسة حياة المجتمعات الحدودية بدرجة تقوّض مقدراتها على الاستمرار الطبيعي.

في الجوار السوري كانت الفاتورة أعظم: ضغوط لسحب السلاح الثقيل من درعا، فتح أجواء عملياتية جديدة في السويداء، ووجود مشاة الجيش الإسرائيلي وسط القنيطرة، كل ذلك يشير إلى قَبول ضمني أو تسويات أجبرت الأجهزة المحلية على إعادة ترتيب انتشارها. هذه التحولات ليست بالضرورة محض حالات عسكرية؛ هي استثمارات سياسية في إعادة تشكيل خرائط النفوذ والبنى الأمنية المحلية.

أما غاية العملية داخل غزة فكان هناك عنصران متداخلان: عملياً، محاولة لاستهداف قيادة حركة حماس عبر اغتيال محمد الضيف ويحيى السنوار بهدف تقييد قدرتها على القرار الميداني؛ ومعنوياً، سعي لتقويض قدرة الحركة على الاستمرار كقوة سياسية مؤثرة. إلا أن الفضاء السياسي والاجتماعي الذي أنتج تلك الحركات، قد لا يزال موجوداً.

هنا يطرح نفسه سؤال مركزي وحاسم: هل كانت عملية كبيرة بهذا الحجم شأن ثورة شعبية محلية تقودها الحركة وحدها، أم أن ثمة أدوات لوجستية وإقليمية عملاقة ساعدت على تنفيذها؟ قراءة حركة حماس كشبكة سياسية وعسكرية تكشف اعتمادية واضحة في التسليح والتمويل على مصادر خارجية، وفي مقدمتها إيران، التي احتضنت الحركة سياسياً وسلّحتها عسكرياً، مما منحها تأثيراً مباشراً على القرار السياسي والعسكري داخل غزة. ومن ثمّ فإن أي تحليل جاد للعملية لا يمكن فصله عن البحث في علاقة هذه الدولة الراعية باللاعبين الكبار في المنطقة وخارجها.

يمكن بوضوح ملاحظة أن مسارات التوافق بين الولايات المتحدة وإيران أعمق وأوسع من مسارات الخلاف. تقوم العلاقة بين الطرفين على تبادل المصالح أكثر مما تقوم على الصدام، فإيران تؤدي دور “الفزاعة” في مواجهة دول الخليج العربي، بما يمنح واشنطن ذريعة دائمة لترسيخ نفوذها العسكري والسياسي في المنطقة الخليجية، وتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة في مجالات الطاقة والاستثمار. في المقابل، قدمت الولايات المتحدة لطهران أثمن ما يمكن سياسياً، بإسقاط نظام صدام حسين الذي شكّل تهديداً استراتيجياً لها لعقود.

لكن ما يوحّد مصالح الجانبين يتجاوز المعطيات الظرفية، إذ يقوم على إبقاء العالم العربي في حالة ضعف دائم تحول من دون نشوء قوة إقليمية مستقلة قد تُقلق إيران، فما تكتسبه إيران من تحالفها المتوقع هو الإبقاء على الحكم الثيوقراطي، إضافة إلى إرث تاريخي يرجّح أنه يشكّل داخلياً عداءً مع العرب منذ فتح بلاد فارس في عهد الخليفة عمر، وهو ما يعمّق البعد المذهبي الشيعي – السني الذي يمكن أن يشكّل بدوره دافعاً إضافياً في سلوك طهران الإقليمي.

كما تضمن هذه المعادلة في الوقت نفسه بقاء إسرائيل بمنأى عن أي تهديد حقيقي. أما العداء المعلن بين طهران وتل أبيب، فيبدو – وفق المؤشرات – عداءً من ورق أكثر منه واقعاً ميدانياً.

وبالتالي، إذا كانت حركة حماس قد استُخدمت كأداة ضغط أو كوسيط تنفيذ لعملية كبرى، فهذا لا يُنسب إلى تحكّم مطلق من الخارج، لكنه يدلُّ على مستوى من التنسيق أو استغلال الفرص بين قيادة محلية ورعاتها الإقليميين. لذلك لا بدّ من التمييز بين القيادة التي تتخذ قرارها داخل الإطار المحلي وبين حوامل النفوذ التي تزوّدها بوسائل التنفيذ وتؤثر في خياراتها السياسية.

في الخلاصة فإن المشهد ما بعد وقف النار يؤكد أن الحرب لم تكن مجرد احتكاك عسكري داخل قطاع محاصر، بل كانت مسرحاً لإعادة تركيب سياسي إقليمي. إسرائيل حققت امتدادات تحكّمية خارج إطار القطاع، والجوار السوري واللبناني سجّلا تعديلات عملية في موازين القوّة. أما اللاعبون الإقليميون والدول العظمى، فتصطف مصالحهم في شبكة معقّدة تتخلّلها نقاط التلاقي والنزاع، فتُعيد تشكيل قواعد اللعبة أكثر مما تُنهيها.